合同会社とは?株式会社との違いと注目される理由

合同会社は、2006年5月の会社法改正により新たに認められた会社形態です。株式会社に比べて設立手続きが簡素で、コストも低いため、近年注目を集めています。出資者が経営者を兼ねることで迅速な意思決定が可能になる点も、スタートアップや小規模事業者にとって魅力的です。

合同会社の定義と設立の背景

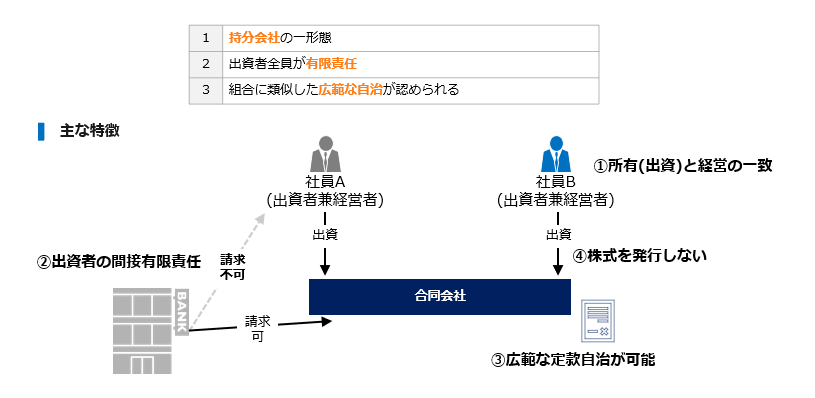

合同会社は、米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入された「持分会社」の一種です。社員(出資者)が経営を担いながら、出資者全員が有限責任を負う点が特徴です。

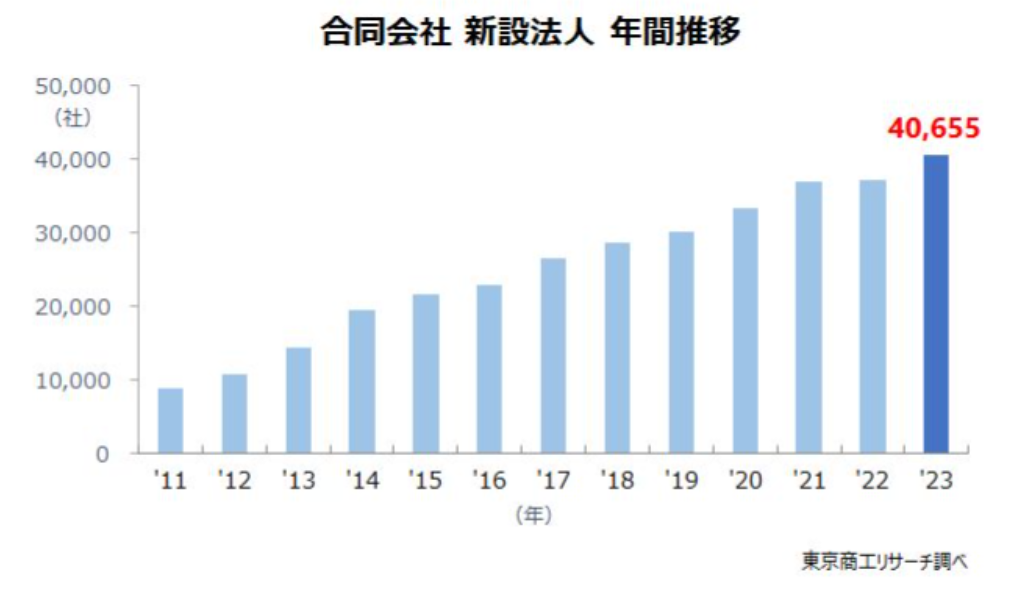

近年の設立件数と傾向

2024年には新設法人15万3,938社のうち、合同会社は4万2,107社(構成比27.3%)と、4社に1社が合同会社という状況です。年々その割合は増加傾向にあります

なぜいま注目されているのか?

合同会社は設立費用が少なく、定款の自由度も高いため、柔軟な経営が可能です。出資者がそのまま業務執行者となることで、スピーディーな意思決定も実現できます。

合同会社の主な特徴と株式会社との違い

経営と所有が一致するとは?

合同会社では出資者(社員)がそのまま経営者となり、業務執行権および代表権を持ちます。所有と経営が一致しているため、迅速な意思決定が可能です。

出資者は有限責任

社員は会社の債務に対して出資額の範囲でのみ責任を負います。この点は株式会社と同様で、個人財産への影響を限定できます。

定款の自由度が高い

合同会社は、定款によって出資比率や意思決定ルールなどを柔軟に定めることができます。株式会社に比べ、会社法による制約が少ない点が特徴です。

株式を発行しないとはどういうことか

合同会社では株式を発行できないため、株式による資金調達や上場はできません。その分、出資者間の関係は閉じたものとなり、柔軟な運営が可能です。

設立・維持コストが安い理由

定款の公証人認証が不要であり、登録免許税も6万円と安価です。加えて、株主総会や取締役会、決算公告の義務もなく、維持費用が低く抑えられます。

合同会社の留意点|メリットだけではない注意点も

社会的認知度の低さと取引への影響

合同会社は株式会社に比べて歴史が浅く、業界や取引先によっては信用力に不安を持たれることもあります。特に法人との新規取引などでは注意が必要です。

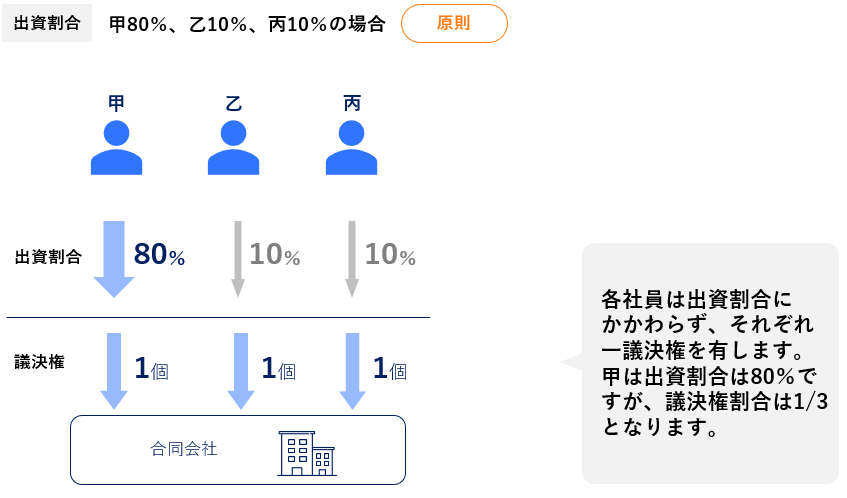

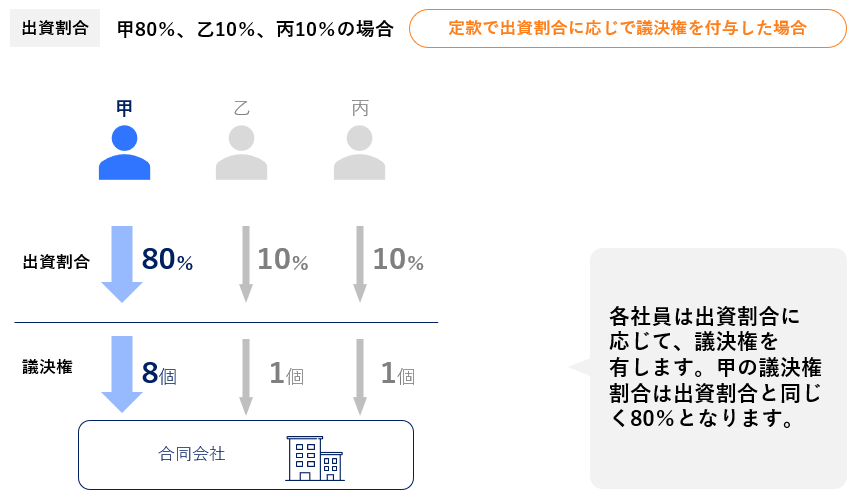

議決権は出資額と関係しない?その調整法

社員は出資比率にかかわらず、一人一議決権を持つのが原則です。出資額が多くても決定権に影響しないため、出資割合に応じた議決権配分を定款で定めておくことが重要です。

自由度が高い分、定款設計には慎重さが求められる

定款によって多くのルールが決まる合同会社では、後からの変更が難しい場合もあります。特に議決権や持分譲渡、相続に関する取り決めは、事前に十分検討したうえで明文化しておく必要があります。

合同会社の意思決定と議決権の仕組み

重要事項の決定は原則全員一致

定款の作成・変更、社員の加入や退社、持分の譲渡など重要事項の決定には、原則として社員全員の同意が必要です。ただし、定款で別段の定めを置くことも可能です。

議決権配分は定款で自由に設定可能

出資比率に応じて議決権を設定することも、定款で定めれば可能です。例:「出資1万円につき1議決権を有する」など。

合同会社の事業承継|社員が死亡した場合どうなる?

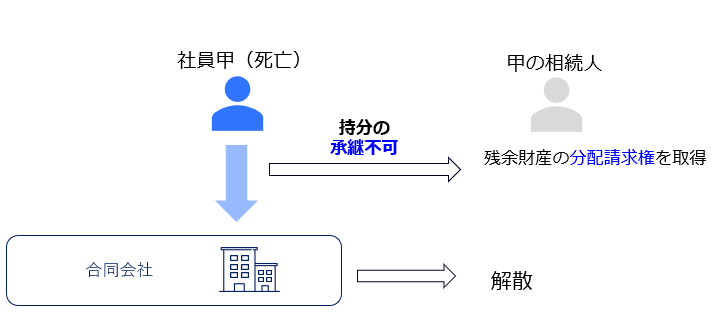

原則は退社扱い、相続人はそのまま社員になれない

合同会社では、社員が死亡した場合、その地位は原則として相続されません。死亡により退社となり、相続人は会社に対し持分払戻請求権を取得するにとどまります。社員が複数いる場合は存続しますが、社員が1名のみだった場合は、社員不在により会社は解散となります。

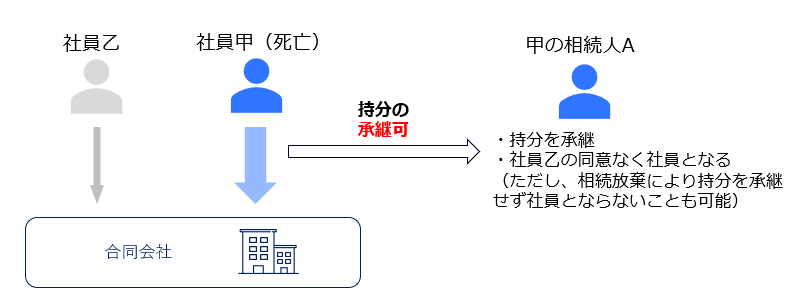

定款で「相続人が承継できる」ようにする方法

定款に「社員が死亡した場合、相続人がその持分を承継して社員となる」旨の定めを設けることで、相続人がそのまま新たな社員として加入することができます。これにより、社員の死亡による事業継続リスクを抑えることができます。

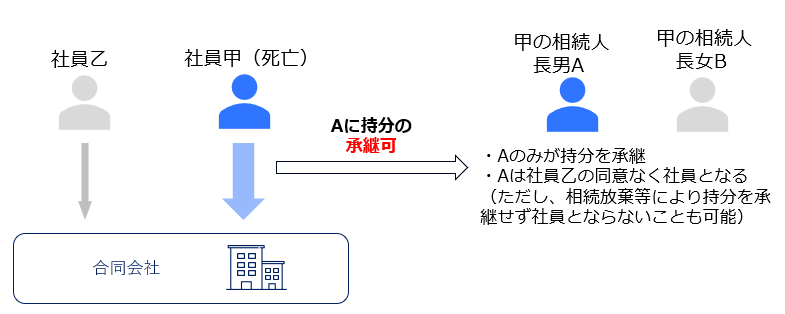

相続人が複数の場合の対応(長男のみ承継など)

相続人が複数いる場合に特定の者(例:長男A)に承継させたい場合は、定款で「社員Xが死亡したときは長男Aが承継する」などの規定を設けることが可能です。また、遺言書で意思を明確にしておくことで、トラブルの防止にもつながります。

事業承継対策として定款と遺言をセットで準備を

合同会社における事業承継は、社員の死亡による「自動退社」が基本であるため、定款と遺言を組み合わせた計画的な対策が必要です。相続発生時に承継させたい人物が確実に事業を引き継げるよう、両者を整備しておくことが望まれます。