「公益財団法人の設立に興味があるが、どこに相談したらいいのかわからない」

「事業を行ってきた地元に社会貢献して恩返ししたい」----こうしたご相談が、近年、当社のお客様の間で増えています。当社では、これまで公益財団法人設立のサポートをさせていただいておりましたが、近年のニーズの高まりを受け、2025年1月に公益法人に関わる専門チーム「公益法人コンサルティンググループ」をつくることで、専用の窓口を設けると共に本格的なサービス提供を開始しました。

今回は、これまでご支援させていただいた中でも安定した運営に成功しているB財団のケースをご紹介します。

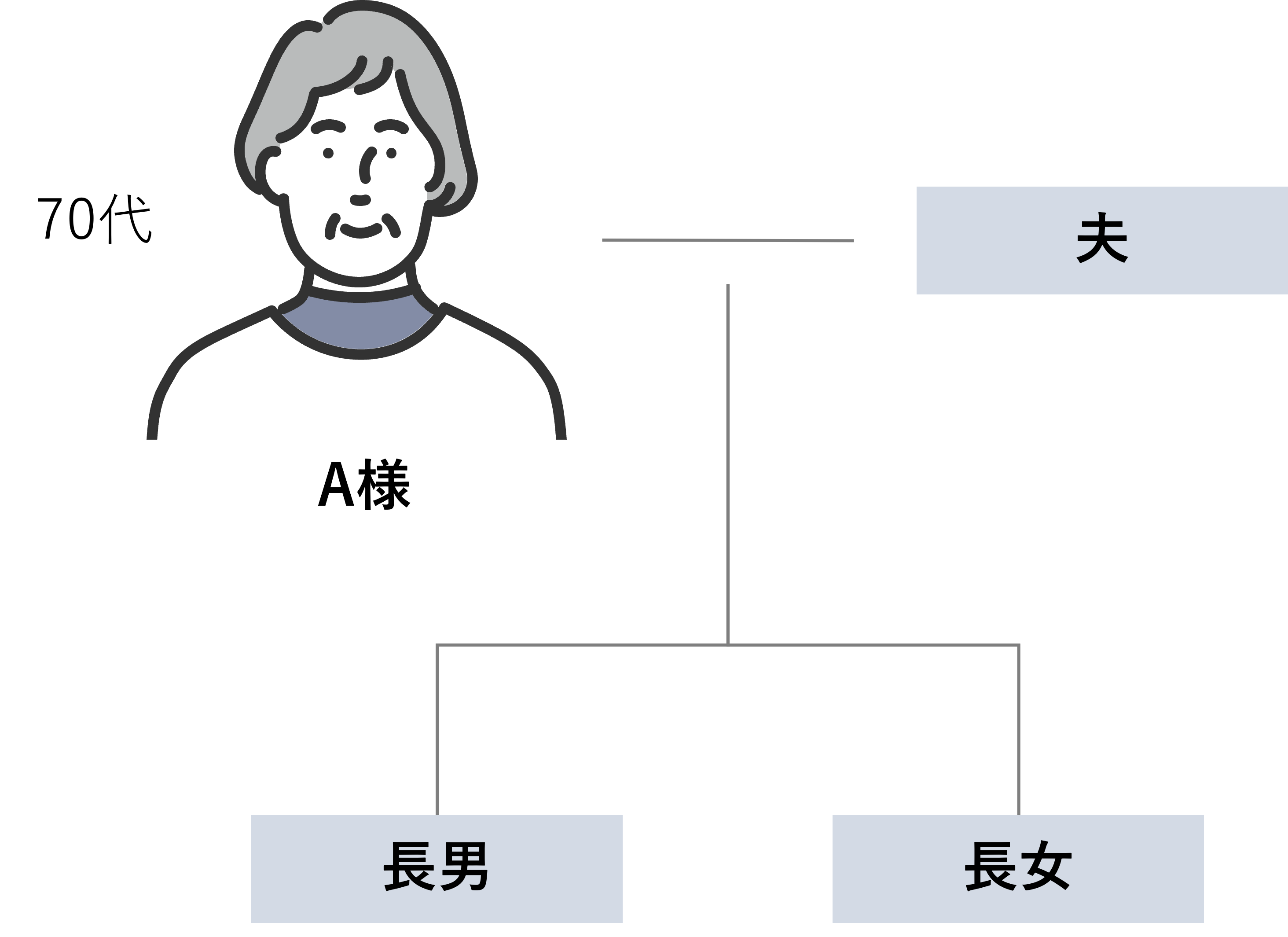

| 職業 | 会社役員 |

| お住まい | 九州地方 |

| 資産額 | 100億円以上(自社株、現金) |

| 課題 | ・自分の財産を利用した社会貢献がしたいが、具体的な構想が掴めていない |

| 提案 | ・公益財団法人の立ち上げ、設立後の運営サポート |

ご相談時の状況

70代のA様は、旦那様と二人三脚で始めた事業が成功し、一代で大きな資産を築き上げられました。

実はA様ご夫妻、今でこそ大きな組織を束ねる実業家となられたものの、これまでにかなり経済的なご苦労をされてきたとのことでした。特に20代の頃は、手がける仕事がなかなか軌道に乗らず、ご家族で寝食に困る日々を過ごした時期もあったようです。

そうしたご経験も相まって、上記のようなお考えをお持ちでした。

一般財団法人は登記のみで設立することができますが、公益財団法人へと移行するには、23種ある公益目的事業から選択し、行政庁による公益認定審査という高いハードルをクリアする必要があります。

国や地方公共団体から公益性が認められることで社会的信用が高まり、活動をよりスムーズに進めることができます。さらに、公益法人が寄附を行う際や、自らの活動を支える際の優遇税制も設けられています。

A様にも上記のご説明を行ったところ、かねてよりご興味のあったという奨学金事業での財団立ち上げを進めていくことに決まりました。

当社の対応とその結果

A様は、相談初期から「経済的に困っている若者を支援したい」という奨学金事業としての大きな枠組みでの構想は持たれていたものの、対象とする年代や、支給にあたっての条件、支給の期間や金額など、その内容についての具体的なイメージは定まっていらっしゃいませんでした。

そこで、これまでの人生で得たご経験やご苦労、現在のお悩みや将来への願いについてヒアリングを重ねながら、A様の感じている社会課題を洗い出して行ったところ、

- 1.経済的に困窮している家庭では、子どもの教育に十分なお金をかけられない

- 2.教育格差によって、子どもが将来得られる選択肢が狭められてしまう

- 3.その子が親になったとき、その子どもにも必要な教育が行き届かないことが多い

- 4.教育格差や貧困が連鎖してしまう

こうした「負のサイクル」を食い止めたい、というお気持ちに辿り着きました。

また、ご自身が努力を重ねられてきた方だからこそ「勉学だけでなく、スポーツや芸術、専門技術など、どんな分野でもいいので若いうちから自信をつけ、自己肯定感を高めてほしい」という願いも見つかりました。

他社の事例も参照しながら「誰に」「どのような条件で」「何人に」「いくら」と、具体的な支援の形を固めていくことで「ご出身地に住んでいる養護児童や養護施設出身の高校生」に限定したB財団の原型が形作られていきました。

構想内容が固まったら、今度は公益認定審査です。

審査では、申請書類上の審査はもちろん、財団設立の趣旨から、法人を運営していく役員の人選についても細かくチェックが入り、認定基準に適合しない部分について、修正が求められることがあります。

B財団の審査で特に厳しく精査されたのは、財団が奨学金を授与する学生を選ぶ際の基準についてでした。内閣府から「選考の透明性や公平性が担保されるルールになるように」という指導を受けたA様から、幾度かご相談をいただきました。

審査には、法令に記載がなく、問い合わせても答えてもらえないような"暗黙知"となっているチェックポイントもあります。当社は、様々な案件から生じた行政とのやり取りで培った経験を活かし、審査期間が不要に長期化・複雑化しないようアドバイスをさせていただきました。

結果的には、A様のご希望を叶えつつ、公益認定がおりました。

B財団の設立から数年後、A様は理事長職を親族の方へ譲られました。

公益財団法人の設立は、お客様の意思に沿って財産を活用し、社会貢献することができるメリットがあると同時に、

- 財政難のリスク(運営にコストがかかる)

- 財産を棄損するリスク(寄付した財産が自らの意思とは無関係の財団に移行されてしまうなど)

- 法人が解散しても、残った財産を再取得することはできないリスク(国や規定の団体に帰属する)

など、留意点もございます。

A様にも「設立する法人は永続的に続けていくことを大前提とし、構想段階からきちんとご家族の理解を得てください」とお願いし、設立の意図や将来的な運営プランについて、ご家族・ご親族を交えてお話しいただきました。

その甲斐あって、A様がB財団の運営をご親族に譲られてからも、後継者であるご親族を中心に運営や学生の選考に関して生じてきた新たな課題に対しても、設立当初のA様の想いを引き継ぎながら向き合い、時代に合わせた今あるべき姿の模索を続けています。

解決のポイント

社会課題の解決への関心が高まる中、企業オーナーや資産家の方々が「自分の資産をどのように社会に還元できるのか?」と真剣に考える機会が増えています。

そんな中「なにから始めればよいかわからない」「持続的に社会貢献を実現する方法が知りたい」というお声も多く聞こえてきます。

財団は一定レベルの資金と手続きの知識があれば、誰でも設立が可能です。しかしながら、設立後の運営が立ち行かず、財政難に陥ったり当初の想いを形にできないケースが多いのが現状です。このような事態にならないよう、公益財団法人の設立・運営に当たっては「専門家のサポート」を受けることをお勧めします。

私たちは、財団法人の設立から、公益認定の手続きサポート、そして安定した運営までをワンストップで支援しており、単に「作っておしまい」にはいたしません。

お客様の思いが長期的に社会に届く仕組みを構築することこそが私たちの使命であり、公益財団に限定せず、常に最適なご提案をさせていただきたく思っておりますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。

- 松川 洋平Matsukawa Yohei

- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長

1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。

辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。

2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。

- 専門分野

- 企業オーナー向けコンサルティング

- 資格

- 税理士

- 著書

- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~