定期借地権は、借主・借地人 からみたら定期借地権が設定されたからといって建物を取得できるわけではありません。土地を購入しなくても土地を利用でき、 地主からみたらローリスクで土地が活用できるという制度です。

うまく活用できればお互いの目的を達成することができますが、内容を理解せずに契約を交わしてしまうと思わぬトラブルに発展してしまうケースもあるでしょう。

記事では、定期借地権制度の内容からメリット・デメリットまで、詳しく解説いたします。土地活用でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

関連記事:

関連記事:

定期借地権とは?

「定期借地権」は、借地借家法で定められる借地権の種類の一つです。

その最大の特徴は、期間満了時に必ず契約が終了して土地の返還義務が生じるという点にあります。

従来の旧借地法や普通借地においては、期間が満了しても自動的に契約が更新され、正当事由がない限り契約が終了しないという問題点がありました。

その課題を解決し、地権者が借地制度をもっと活用しやすくするために制定されたのが定期借地権制度です。

定期借地権はこれまでの借地権と違い、期間満了時にたとえ貸主・借主の合意があったとしても更新することはできません。

また、借主・借地人の建物買取請求権が排除されるので、 原則として原状回復を実施して更地で返還しなければならないとされています。

3種類の定期借地権を詳しく紹介

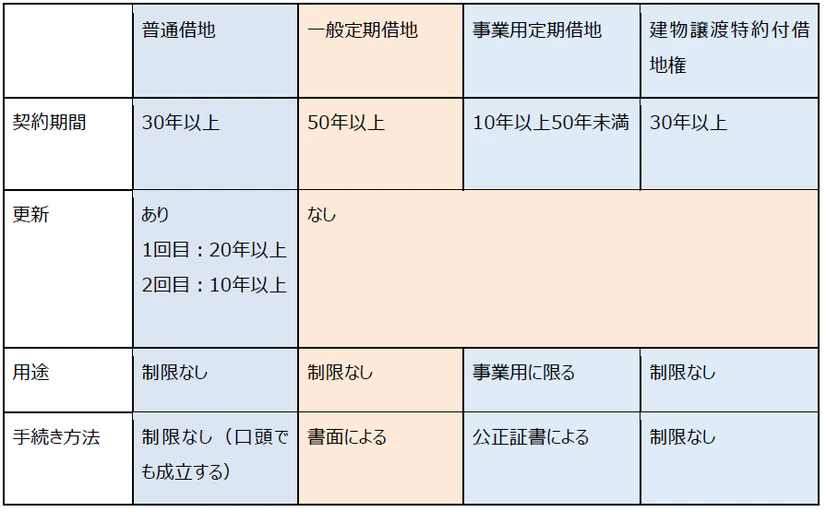

定期借地権は

- 一般定期借地権

- 事業用定期借地権

- 建物譲渡特約付借地権

の3つの形式に分類されます。

契約形態によって契約期間や用途、手続きの方法に違いがあり、土地のエリアによっても適した契約形態が異なることがあります。

定期借地による土地活用を検討している人は内容を熟知しておきましょう。

ここからは、普通借地と上記3つの定期借地の契約形態を比較しながら内容を紹介していきます。

それでは、一般定期借地権からその概要を詳しく解説していきます。

1.一般定期借地権

「一般定期借地権」は、契約期間50年以上で交わされる借地契約による権利です。

用途の制限はありませんので、居住系のほか、商業ビルやホテル、店舗などさまざまな建物で活用することができます。

これまでの普通借地に比べると満了時の更新がないという特徴がありますが、当初契約期間が50年以上と長期になるので、活用に躊躇しているという人も少なくありません。

一般定期借地権の契約はどのような内容となっており、どのようなシーンで活用されているのでしょうか。

権利の内容

一般定期借地権は、従来の借地権と同じように「建物所有の目的」のために定めることができる権利です。

そのため、駐車場や資材置き場などのように建物が存在しない賃貸借契約では成立しません。

用途の制限は決められていないので、建築基準法等の法規に違反しない限りどのような建物でも所有することができます。

また、普通借地には自動更新制度があるため、建て替えにより契約期間が地権者の意に反して長くなってしまうという懸念がありました。

しかし、一般定期借地の場合は期間満了時の建物状態に関わらず更地返還が求められるので、期間内であれば改修を行ってもトラブルになる可能性が低いのです。

契約期間満了時の対応

一般定期借地権の契約期間が満了したら、借地人は土地を原状回復した上で速やかに所有者に返還しなければなりません。たとえ借主と貸主の間で合意があったとしても、契約更新や期間延長が法律上できない決まりになっています。 ただし、再契約であれば可能となっています。

一般定期借地権に基づいて建物を所有する人は、いずれ発生する建物解体の費用をあらかじめ想定して費用を積み立てるなどの準備が必要です。

相続を予定している場合は、将来の原状回復義務を子や孫が負うことを想定しておかなければなりません。

なお、仮にそのまま土地を貸し続けたい場合は、お互いで協議し新たに条件を設定し、借地契約を再度結ぶことが可能です。

契約の方式

一般定期借地権は「一般定期借地権設定契約」という契約に基づいて設定されます。

契約は必ず書面で行うものとされ、口頭で約束したとしてもその効力は認められません。

また、書面の中には下記の要素を条文として加えておく必要があります。

- 契約の期間満了時に更新がないこと

- 建物改修等による期間延長がないこと

- 借地人に建物買取請求権がないこと

また、契約期間は必ず50年以上としておかなければなりません。

これらの要件に適合していない場合、たとえ表紙に「一般定期借地権設定契約書」と書かれていても、自動的に普通借地とみなされることがあるため注意が必要です。

2.建物譲渡特約付借地権

一般定期借地権の期間は50年以上とかなり長いので、活用を躊躇してしまう地権者も少なくありません。

かと言って期間を短くしすぎてしまうと、借地人が多額の費用を負担してまで建物を取得するメリットが小さくなってしまいます。

この両者の問題を解決するための方法として、「建物譲渡特約付借地権」という制度があります。

「建物譲渡特約付借地権」は一般定期借地よりも短い期間(30年以上)を定めることができ、なおかつ居住系の建物でも適用することができます。

期間が短いことで建物所有者が損失を被らないよう、期間満了時に土地所有者が建物を買い取るという特約をあらかじめ締結しておくことが最大の特徴です。

権利の内容

建物譲渡特約付は、普通借地権、一般定期借地権と後述する事業用定期借地に付すことができます。

用途についての制限がなく、居住用のほか、商業ビルやホテル、店舗などさまざまな建物で適用することができます。

本来の定期借地権制度の趣旨は「建物買取がない」ということが大前提であり、譲渡特約は例外規定です。そのため、あらかじめ特約として両者が合意しておかなければならず、仮に特約を付けていなかった場合は契約期間の途中から買取請求権を主張することはできません。

なお、建物譲渡特約は土地所有者が借地人から建物を買い取ることで借地権が消滅するという性質があります。譲渡特約があるのに地権者が買い取りを拒絶した場合は、借地権が消滅することなく継続することになります。

契約期間満了時の対応

建物譲渡特約付き定期借地権の最大の特徴は、地権者が借主・借地人から建物を購入することで借地関係が終了するという点にあります。

買い取った建物はそのまま収益物件として活用することもできますが、更地にする場合は解体費用も生じることとなります。

いずれにしても地権者は期間満了時にお金がかかりますので、この形態での土地活用を検討する場合は、あらかじめ資金計画を立てておく必要があるでしょう。

建物を買い取るときには必然的に築30年以上経過していることになり、評価が低くなっていることも考えられます。購入資金の融資を受ける想定をしている場合は、事前に金融機関に相談しておき、譲渡の対価を決めておきましょう。

契約の方式

建物譲渡特約付借地権は、「普通借地」「一般定期借地」、「事業用定期借地」 いずれかの契約の特約という形で成立します。

契約方式には特に制限がないため、口頭の約束でも有効に成立します。

しかしながら、将来のトラブルを未然に防ぐためにも特約内容を書面化しておくことが望ましいでしょう。

一般的には、原契約となる定期借地権設定契約の書面の特約として付帯して締結することが多いです。

また、所有権移転の仮登記を設定しておくことで、建物が第三取得者に譲渡されるなどのトラブルを防ぐことができます。

建物を買い取ったあとに元の借主・借地人がそのまま継続して建物を使用したいというときは、借家契約を新たに結んで家賃収入を得ることもできます。

3.事業用定期借地権

事業用定期借地権は、事業用建物にのみ適用可能な定期借地の分類です。

「事業用定期借地」は一般定期借地よりも短い期間を定めることができ、最短で10年以上、最長で50年未満まで認められています。

用途は事業用に限られるため、マンションなどの集合住宅では適用することができません。

商業ビルや店舗、宿泊施設などといった建物のニーズがある土地であれば活用の余地がありますが、共同住宅などの建物では成立しないため、場所によっては事業系の借り手がつかないということが考えられます。

契約期間は、10年以上50年未満で定める必要があります。

かつて事業用定期借地の期間は10年以上20年未満と定められていましたが、大型ショッピングモールなど長期活用のニーズが高まり、平成20年法改正により上記存続期間に改定されました。なお、建物譲渡特約を付帯する場合は、30年以上の期間を定める必要があります。

権利の内容

先ほど説明したように、事業用定期借地権は事業用の建物所有の場合にのみ成立する権利となっています。

ここで問題にあがりやすいのが、事業用建物 とそれ以外の建物の区別についてです。

たとえばデイサービスなどの福祉施設において、利用者がその建物に居住することを想定していない場合は事業用定期借地権を設定することができますが、グループホームや特別養護老人ホームなどその建物で生活する要素が少しでも含まれる場合は事業用と認められないため注意が必要です。

なお、事業用定期借地の場合は最長で50年までの契約期間しか定められませんが、それ以上の期間を要する場合は用途制限のない一般定期借地を利用することができます。

契約期間満了時の対応

事業用定期借地の期間が満了したとき、原則として建物所有者は土地を原状回復した上で地権者へ更地返還しなければなりません。

また、満了時の契約更新や、改修などによる期間延長も原則として認められません。

この点においては一般定期借地権と同様の扱いとなります。

なお、厳密にいうと事業用定期借地の満了時の効力は、契約期間が「10〜30年 未満(23条2項)」か「30年〜50年(23条1項)」かで分けられます。

10〜30年の場合は一般定期借地と同様に、自動的に更新や建物買取請求が適用されませんが、30〜50年 未満の場合は契約更新や買取請求を適用させない旨定めることができるとされています。

つまり、契約期間30年〜50年 未満であれば「契約更新はしないが、買取請求権はある」といったように、事情に応じて特約を結ぶことができるようになるのです。

契約の方式

事業用定期借地権の設定契約書は、必ず「公正証書」によるものとされています。

公正証書は、公証人役場という国の公的機関において、公証人立ち合いのもとで法律行為を行うことをいいます。

私文書の契約書に比べると証明力が非常に高いという特徴があり、当事者間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

作成された公正証書の原本は一定期間公証人役場に保管され、当事者には正本(謄本)が公布されます。

公正証書には執行力があるため、万が一当事者間で地代の支払いに関するトラブルが生じた場合は裁判を経ることなく相手方の財産を差し押さえることができます。

「定期借地権付きのマンション」とは?

近年では、定期借地権を活用した分譲マンション商品も徐々に普及しています。

分譲業者が地権者の土地を定期借地で借り、その上に分譲マンションを建築し、細分化した定期借地権(準共有持分)とマンションの区分所有権をセットで販売するといった商品です。

定期借地権の地代は、各区分所有者が準共有持分割合に応じた自己負担分を支払い、管理組合等が徴収し、地権者へ納めるという流れが一般的です。ここからは、定期借地権付きマンションのメリット・デメリットについて紹介します。

定期借地権付きマンションのメリット・デメリット

まず、地権者から見た場合のメリットとしては「ローリスクで安定した土地活用ができる」という点にあります。

建物を自分で建築する必要がなく土地のみを提供しているため、もともと所有している土地の活用であれば大きな損失が生じるリスクが少ないと言えるでしょう。

また、居住用の建物が建つことで固定資産税も安くすることができます。

ただし、ローリスクである一方で、アパート建築といった建て貸し方式と比べると収益性が劣るというデメリットもあります。

次に、マンションの購入者から見たメリットとしては、「安くマンションを取得できる」という点があげられます。

土地を購入する必要がなく、建物部分の価格のみで分譲マンションが取得できるというのが最大の魅力でしょう。

デメリットとしては、ランニングコストとして借地料が発生するという点があげられます。

期間満了後に退去しなければならないという点もデメリットとして考えられますが、そもそも築50年経過時点のマンションは大規模修繕や建て替えなど多額のお金がかかる時期でもあります。最初から退去時期が決まっているということはメリットだと捉える声もあります。

定期借地権付きのマンションは売却が可能?

定期借地権付きのマンションも売却することは可能です。

ただし、一般的な所有権付きマンションと比べると評価は低く見られる傾向があり、評価が下がるスピードも速いという点に注意が必要です。

定期借地権付きマンションは、借地権の残存期間が短くなるにつれて価格がゼロに近づいていき、売りづらくなっていきます。

築年数によって評価が下がるという点においては所有権付きマンションも同じですが、土地の価格が残る分、あるところで下げ止まるというのが普通です。ところが、定期借地権付きマンションは下限なく評価が下がっていきます。

好立地の物件であれば評価が高く保たれるケースもありますが、いずれにしても将来的に定期借地権付きマンションの売却を想定しているときは、そのタイミングをしっかり見計らっておくことが大切です。

不動産を購入するなら権利をしっかり確認しよう

現在不動産の購入を検討している人は、将来的に売却するということも少なからず想定していると思います。

いざ売却するとなったときにスムーズに進められるよう、権利の内容やメリット・デメリットをしっかり理解しておくことは極めて重要です。特に土地の権利が定期借地権である場合は、トラブルにならないためにも、法律上どのような扱いになっているのかを明確に把握しましょう。

トラブルになる前に専門家へ相談を

今回は定期借地権の制度内容やメリット・デメリットについて解説しました。

建物の用途や契約期間などによって定期借地権の種類が分類されており、どれに該当するかによって効力が大きくことなることが分かったと思います。

また、定期借地権の期間が満了したときにトラブルにならないためにも、当事者双方がどのような契約内容になっているかを把握しておかなければなりません。

しかし、個人で法律や契約関係を漏れなく理解するというのは簡単なことではないでしょう。トラブルになる前に、不動産のプロである専門家に相談をすることがベストです。

ご相談は青山財産ネットワークスへ

青山財産ネットワークスにはさまざまな専門家が在籍しており、30年以上の実績があるコンサルティング会社です。お客様の課題を解決するだけでなく、長期・継続的なコンサルティングを行っています。

不動産の活用に関するお悩みがある方は、不動産取引のプロフェッショナルである青山財産ネットワークスにぜひご相談ください。

不動産は大切な資産です。青山財産ネットワークスは、お客様のニーズにお応えする最善のサービスをご提供いたします。

相続にまつわる相談・解決事例はこちら