後継者不足+経営環境悪化による廃業や倒産を回避

帝国データバンクの調査によると、2024年の休廃業は6.9万件(前年比+1万件)、倒産は9900件(前年比16%増)に達しました。いずれも直近10年で最多となっています。

その背景としては、コロナ禍で実施された「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」の終了、材料費・光熱費・人件費などの高騰によるコスト増、銀行の金利上昇など、企業を取り巻く経営環境の厳しさが挙げられます。業績が悪化・低迷する企業が増える中、とりわけ中小企業では親族・社員への事業承継が難しく、M&Aによる第三者承継を試みてもなかなか成立しない例が数多くあります。

特に保有資産が多い企業は業績に比して高い株価を求めがちで、買い手とかみ合わないという現実があります。その結果、経営者は「M&Aができないなら廃業しかないか・・」と思考停止に陥り、決断を先送りしてしまう傾向が見られます。

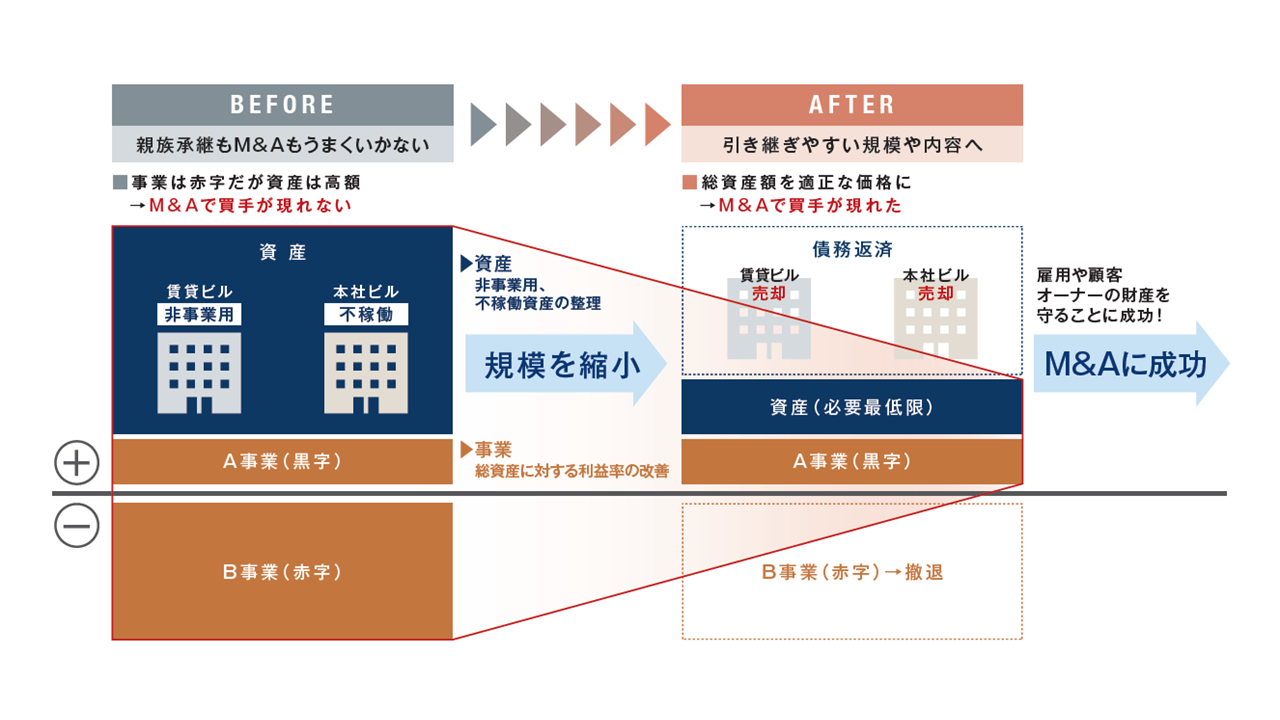

しかし、私たちの視点で企業の中身を見てみると、赤字経営であっても「不採算な部分を削れば買い手が現れる可能性がある」と感じるケースが少なくありません。そこで、親族承継・社員承継・M&Aとは異なる第4の道として「縮小型事業承継®」 の手法を活用しています。

この手法では、例えば赤字商品・店舗の削減、不採算事業の廃止、本社ビル売却といった施策を実行し、資産・業務をスリム化(縮小)することで、承継者が承継しやすい規模や内容にします。そして、その企業の価値を活かせる企業(承継者)への橋渡しを行うのです。

こうして赤字によって会社財産が減少し続けている状況から脱却。結果としてオーナー経営者の財産保全に寄与し、未来の生活基盤を守ることにつながります。

SBI新生銀行様と、互いの強みを活かして協業。グループ内の専門家とも密に連携

この縮小型事業承継を実践しているのは、青山財産ネットワークスグループとSBI新生銀行グループの合弁企業である「新生青山パートナーズ株式会社」です。SBI新生銀行様との協業により事業承継ファンドを運営しています。

大きな特徴は、単なる助言者ではなく、自ら「当事者」として支援するところにあります。具体的には、オーナー経営者から株式を取得し、株主業務を担いながら、M&A、社員承継、廃業・清算といった多様な出口戦略の実現へ導くのです。

SBI新生銀行様は、融資・投資の際の「事業評価・目利き力」を有し、青山財産ネットワークスは事業承継コンサルティング・不動産コンサルティングで培った「事業の組み換え・不動産の組み換え」のノウハウを持っています。両者の強みを組み合わせることで、専門性の高い支援が可能となります。

これまでに14社の株式を引き受け、一旦グループ会社として迎え入れた状態で経営者を派遣し、スリム化の施策を実行。承継しやすい規模や内容に再編成し、他の事業者へ引き継ぐ流れを確立しています。

例えば、M&A仲介会社による評価額のうち、大半を資産の価値が占めているような企業の場合、赤字費用・退職金・再就職支援費用・リース解約費用などを差し引いた金額で私たちが取得。そこから、不採算事業の撤退、経費節減、資産売却などを行うと、さらに株価が大きく引き下げられます。そこで再度、M&A仲介会社等に買い手を探していただくと、手を挙げる企業が現れるのです。

買い手側にとっては投資リスクが大きく下がり、承継の意思決定がしやすくなります。また、従業員を引き受けることになるため、採用難の中で人材を獲得できるというメリットも感じていただけるでしょう。

スリム化を進めやすいのは、第三者が株を取得するからこそ。企業オーナーにとって、自らスリム化を実行するのは難しいといえます。これまでの自身の経営を否定することになり、ストレスもかかるからです。その点、しがらみのない第三者である私たちであれば、合理的かつ迅速に進められるのです。

また、縮小型事業承継を進めるプロセスでは、青山財産ネットワークスグループ内の専門家と連携できることも、私たちの大きな強みです。スリム化の過程で従業員対応が課題となる場合がありますが、それには万全を期しています。グループ内の「社会保険労務士法人プロジェスト」から、計画作成~実行まで全面的サポートを得られるのです。プロジェストには、人事・労務の知見を活かし、従業員説明会、個別面談、退職手当の検討、再就職支援の段取り、各種社会保険の手続きなどを全面支援してもらっています。

引き受けた企業で業績改善。より承継しやすい経営状態へ

実は、私たちがお引き受けした企業の中には、スリム化以外の要因でも「業績改善」という成果が表れることがありました。派遣した社長から聞くところによると、新たな販路開拓や業務効率化などのアイデアを「従業員が自ら提案してくる」とのこと。体制が変わったことで従業員にスイッチが入り、組織が活性化するという想定外の喜ばしい事象が起こりました。

こうした前向きな変化が表れれば、次の事業承継先もさらに見つかりやすくなります。

これまでに14社の株式を引き受け、10社で支援が終了しました。そのうち事業継続・承継を希望していた7社は、すべてスリム化を経て、他社への承継に成功。事業承継実現率100%を達成しています。

株式をお引き受けしたある企業オーナーからは、「自分の代で終わりかと思っていた。追い詰められて廃業も覚悟したが、任せて本当に良かった」という言葉をいただいています。

なお、新生青山パートナーズでは、事業承継支援だけでなく、「廃業支援」も手がけています。株式を譲り受ける段階で、「事業譲渡先がなければ廃業もありうる」と想定。また、困難な廃業実務を実行する前提でお引き受けすることもあります。

実際に支援を終了した10社のうち3社は廃業を前提にスタートしました。コスト面で国内生産が困難になった製品のメーカー、人口減少に伴って市場が縮小している教育関連会社、建物の老朽化により存続不能となったサービス業です。

廃業までの計画策定から具体的なタスクの実行、例えば最終納品についての得意先・仕入先との協議、諸契約先との解約協議、銀行との協議、資金繰り、従業員説明から再就職支援、解散、清算の法的手続きなど、多くの実務を支援していきます。

事業と人材の移動を通じ、社会の生産性向上にも貢献したい

これまでお伝えしてきたとおり、縮小型事業承継の意義は、経営者・企業にとって事業承継の新たな選択肢を提供するところにあります。

加えて、社会に対しては次のような貢献を実感しています。

●必要事業が残り、社会全体の生産性を向上させる

このままでは廃業の恐れがある事業も、それを必要とする他社で活用されることにより、社会全体の生産性を向上させることになります。

●労働力が成長事業へ移動し、社会全体の生産性を向上させる

他社への事業承継や再就職支援などにより、従業員がより成長余力のある事業へ移動します。人材不足が叫ばれる中、良い意味での「人材流動化」を促進し、社会全体の生産性向上につながります。移動する従業員にとっても、新たなキャリアを開拓する機会となり得るでしょう。

●不動産がより付加価値のある形で使われるようになる

その企業にとっては不要な不動産を売却することで、その不動産の取得者によって有効活用されることが期待できます。

このように、私たちは縮小型事業承継を通じて企業オーナーの財産や生活基盤を守ることに加え、社会全体の持続的成長にも寄与していきたいと考えています。

- 島根 伸治Shimane Shinji

- 上席執行役員 事業承継アドバイザリー・ファンド事業部 事業部長

大手監査法人、メーカーを経て2001年当社グループに入社。長きにわたり、多くの企業の財務・資本政策や事業承継のご支援に関わる。成熟社会においては、一旦「縮小」して事業の継続や成長企業への承継を図ることも有用と実感している。

- 専門分野

- 縮小型事業承継ファンド

- 著書

- 後継者不在、M&Aもうまくいかないときに-必ず出口が見つかる「縮小型事業承継と幸せな廃業」-

事業承継アドバイザリー・ファンド事業部メンバー

株式会社青山財産ネットワークス

左から

角濱尊嗣/銀行・投資会社出身

島根伸治/監査法人・メーカー出身。新生青山パートナーズ㈱代表取締役

岡本教孝/証券会社出身、大学院修了(商学博士)

新生青山パートナーズ(株)共同代表

- 田中 慎也tanaka shinya

- 株式会社SBI新生銀行 事業承継金融部

ノンバンク出身

青山財産ネットワークスグループ専門家

- 福井 一弥fukui kazuya

- 社会保険労務士法人プロジェスト

大手自動車メーカー出身