農地を所有していると、毎年固定資産税がかかり、所有者が亡くなった際には相続税が課されます。さらに、かつては農地として利用されていたものの、現在は使用されていない遊休農地や耕作放棄地が増加している状況です。

こうした農地を活用できないまま所有していると、税金や維持費の負担が増えるため、売却を検討する方も少なくありません。

しかし、買しい手がなかなか見つからず、困っているケースも多いのではないでしょうか。

そこでこの記事は、農地を売却する際のポイントや注意すべき点について詳しくご紹介します。

農地の売却が難しいとされる理由

この章では農地の売却が難しいとされる理由について解説します。

農地に特有の法規制が存在する

農地を守るための法律として「農地法」があります。

この法律は農地に関連するもので、その主な目的は農地の保護です。農業は国の基盤であり、農地を無断で売買したり、宅地に転用したりすることは、国にとって問題となります。農地法は、農地をほかの用途に変更したり、売買したりすることに対して厳しい規制を設けています。

農業委員会の許可と届出が必要

農業委員会は、市町村に設置された農地や農業に関連する委員会です。農地を売買する際には、農業委員会の承認や届け出が必要となります。

これを審議する農業委員会の総会の開催は毎日行われているわけではなく、通常は月に一度程度、自治体によっては数カ月に一度のこともあります。そのため、申請書は決められた期限内に提出する必要があります。

許可なしの売買は無効となる

農地法には、ほかの法律には見られない厳しい規定があります。その一つが、許可なしに行った農地の売買が無効になるという規定です。

このような厳しいルールは、ほかの不動産に関する法律ではあまり見受けられません。それだけ農地を保護するという強い意志が反映されています。しかし、このような厳しい規制が、農地の流通においては足かせとなっている面もあります。

買い手は農家または農業への参入者に限定される

農地は誰でも購入できるわけではなく、基本的には農家や農業に参入する人々のみが対象です。以前は、法人や企業が農地を購入することはできませんでしたが、この規制は緩和され、現在では農業法人など一部の法人が農地を所有することが可能となっています。このような農業法人が、農地を集めて効率的に農業を行う動きが広がっています。

農地転用の基準が厳格である

転用とは、農地を農地以外の用途に変更することを指します。この転用には厳格な規制があり、場所によっては転用が事実上できない場合もあります。

例えば、郊外に広がる田畑で住宅がほとんど建っていないエリアなどでは、転用が認められないか、あるいは非常に厳しい条件が課されることがあります。

売却価格が低く設定されがち

農地の価格は通常、非常に低く、中には宅地の10分の1程度の場合もあります。主な要因は、農地への需要の低さや収益性の低さです。

また、売却価格が低いことは売却手続きのしにくさにもつながっています。仲介手数料は売買価格に基づいて決まるため、低価格の農地では不動産業者も取り扱いを避けることがあるのです。

そのため、農地を売りたいと考えていても、協力してくれる不動産業者が見つからない可能性もあります。

自分の土地の状況を正しく把握することが大切

農地は農地法により多くの制約を受けており、転用する場合も許可が必要になります。売却を進める前に、自分の土地について正確な情報を把握しておくことが重要です。特に、市街化調整区域といった特定の区域に該当する土地を売却する場合、一般的な土地売却とは異なる手続きが必要となるため、注意が求められます。

農地はその場所によって細かい区分が異なるため、まずは詳細を確認することが必要です。最初のステップとして、市役所の農政課などに問い合わせてみましょう。

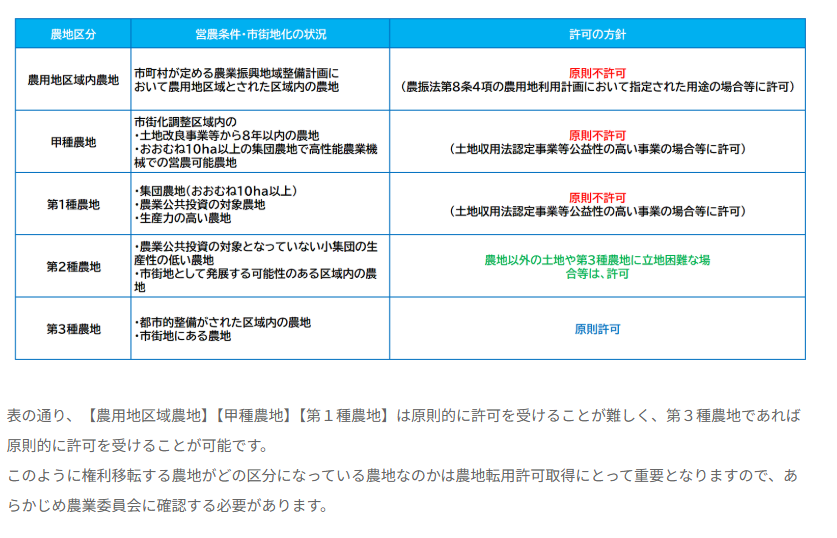

農用地区域内農地

市町村が策定する農業振興地域整備計画において「農用地区域」に指定された農地は、一般的に「青地」と呼ばれ、もっとも厳しい規制が適用されます。この区域に該当する場合、転用はほぼ不可能と考えたほうがよいでしょう。例外的に認められる場合もありますが、その条件は非常に厳しく、実現は難しいとされています。

甲種農地

市街化調整区域内にある農地の中でも、特に農業を行う条件が優れている農地です。このような農地についても、原則として転用は認められていません。

第1種農地

生産性が高く、農業を行う条件が良好で、約10ヘクタール以上のまとまった規模を持つ農地や、土地改良事業の対象となった農地を指します。このような農地も、基本的に転用は認められていませんが、甲種農地などに比べると「公共性の高い事業への転用」など特定の条件を満たす場合に限り、転用の制限がやや緩和されています。

第2種農地

鉄道の駅から500メートル以内に位置し、将来的に市街地化が進んで発展することが予測される土地や、生産性が低いと判断された土地です。この土地については、周辺のほかの農地では代替できない場合に限り、転用が許可されます。

第3種農地

鉄道の駅から300メートル以内に位置し、市街地区内ですでにインフラが整備されているなど、都市化が進んでいると判断される地域にある土地で、基本的に転用が許可されます。

このように整理してみると、周囲の環境も含めて考えたときに農地として生産性が高い場所ほど、転用許可が下りにくいことが分かります。つまり、周辺がすでに都市化している中で、その一部だけが農業を続けているような状況では、転用して売却することが比較的容易だということです。

一般的に、転用許可を申請すると、書類の審査だけでなく現地調査も行われるため、1カ月から3カ月程度の時間がかかります。

農地売却の2つの方法

農地を売却する際には、農業を続ける前提でそのまま農地として売却する方法と、農地ではない土地として売却する方法の2つがあります。どちらの場合も、農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに売却を行うことは法的に違反となり、最悪の場合、契約自体が無効になることもあります。

農地のまま売却する

農地を所有している場合、もし自分で農業を行う予定がないのであれば、農地のままで売るのがもっとも簡単な方法です。近隣の農家で事業拡大を考えているところがあれば、そこが買い手となる可能性もあります。しかし、後継者不足や将来の経済的不安はどこでも抱えている問題であり、安定した農業基盤がある地域でない限り、買い手を見つけるのは難しいかもしれません。

もし知り合いに買い手を見つけられない場合、ほかの購入者を探さなければなりませんが、そのハードルは非常に高いです。具体的には、単に農業を行っているだけでなく、必要な機器を所有していること、適切な人数で農業に従事していること、すべての土地を活用していること、さらに現在の耕作面積が50ヘクタール以上であることなど、多くの条件を満たす必要があります。

農地をそのまま売却する場合、買い手が限られているため、農地の価格は長期的に低下し続けているのが現実です。収益面を考慮すると、農地の転用を積極的に検討するほうが有利かもしれません。

農地を転用して売却する

農地を保護するという国の方針があるため、農地をほかの用途に転用して売却するには多くの制約が設けられています。また、転用しようとしても、転用自体ができない土地も存在します。

転用を行う際には、農地を単に「更地にして自由に使える状態で売却する」といったことは許されません。農業委員会や都道府県知事からの許可を得なければ、農地の利用形態を変更することはできないのです。申請時には、転用後に何を建設するのか、どのように活用するのかが明確である必要があり、そのための資金も十分に確保できていることが求められます。

さらに、過去に農地法違反を犯した購入者や信頼性に疑問がある場合には、転用許可が下りません。また、実現可能な事業計画が示されていなかったり、単に許可を得るためだけに申請されたりした場合は、申請自体が受理されないこともあります。

農地を高く売るためには整備して魅力的に保つことが必要

できるだけ農地を良好な状態で保つことが望ましいです。農地は定期的な管理が求められ、放置しておくと雑草が生い茂り、さらにはゴミが不法投棄されるリスクも生じます。

もしゴミが不法投棄されている状態を放置すると、さらに投棄されるおそれがあります。不法投棄されたゴミの処理費用は、通常その土地の所有者が負担することになります。

また、雑草やゴミで汚れた農地は見た目が悪く、購入者が現れにくくなります。農地をできるだけ高く売るためには、こまめな手入れと管理が重要です。

農地売却にかかる費用と税金

この章では、農地売却にかかる費用などについて解説します。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に成功報酬として支払う料金のことです。

この手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められていますが、農地の売却についてはその規定の対象外となるため、料金は自由に設定することが可能です。

とはいえ、農地売却も一般の不動産取引と同様に、宅地建物取引業法の規定に準じていることが多いです。

仲介手数料の目安は以下のとおりです。

- 売却価格200万円以下の部分:売買額 × 5%(+ 消費税)

- 売却価格200万円超400万円以下の部分:売買額 × 4% + 2万円(+ 消費税)

- 売却価格400万円超の部分:売買額 × 3% + 6万円(+ 消費税)

なお、不動産会社を通さずに個人間で取引を行う場合や、不動産会社が土地を直接買い取る「買取」の場合においては、仲介手数料はかかりません。

行政書士への報酬

行政書士に許可申請を依頼する場合、報酬費用が発生します。

例えば、農地売却の許可申請では約5万円、農地転用の許可申請では、市街化区域内の場合は約10万円、市街化調整区域では約15万円が相場となっています。

もちろん、自身で申請できる知識や経験があれば費用はかかりません。しかし、農地転用の許可申請は書類の取得や作成が複雑なため、専門的な知識が必要です。そのため、行政書士に依頼することで安心して手続きを進められるでしょう。

所得税

農地の売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課される税金には譲渡所得税、住民税、特別復興所得税が含まれます。譲渡所得は以下の計算式で求めます。

- 譲渡所得 = 農地の売却額 −(農地の取得費 + 農地売却にかかった費用)

なお、取得費が不明な場合は、農地の売却額の5%を取得費として計上します。

譲渡所得を算出したら、所有期間に応じた税率を掛けます。税率は以下のとおりです。

- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

- 長期譲渡所得(所有期間5年以上):20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

さらに、農地売却には一定の条件を満たす場合に適用される特別控除がありますので例を挙げます。

| 目的 | 控除額 | 主な適用条件 |

| 農地のまま売却 | 800万円 | ・農用地区内の農地である ・農用地利用集積計画または農業委員会のあっせんによる売却 ・農地中間管理機構などへの売却 |

| 農地のまま売却 | 1,500万円 | ・農用地区内の農地を農地中間管理機構との買入協議で売却 |

| 農地を転用して売却 | 5,000万円 | ・公共事業や区画整理などでの売却 |

これらの控除を利用することで、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。

まとめ

農地の売却が難しい理由について、少しでもご理解いただけたでしょうか。

農地を購入できるのは、農業を主な生計手段としている人や、実際に農業に従事している人に限られています。したがって、農業経験のない一般の方が農地を購入することは現実的に難しいのが実情です。このため、農地の売却が難しいとされているのです。

これは、国民の食料や資源を確保するために、農業委員会や国によって農地が保護されているからです。しかし、農地を宅地に転用すれば、一般の方でも購入が可能になります。

農地転用を行うためには、農業委員会の許可や届出が必要です。また、市街化調整区域内にある農地は原則として転用が認められていません。

さらに、特に農業に適した環境を持つ農地を転用する場合には、農業振興地域の除外申請を行う必要があります。

農地転用をして売却を考える場合は、専門家に相談することをおすすめします。

監修者

- 相澤 光Aizawa Hikaru

- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長

資産家の方々が抱える「資産を守り、次世代へつなぐ」という課題に向き合い、不動産や法人を活用した円滑な財産の承継・運用・管理をサポートしてきました。

私が何より大切にしているのは、「まずお話をじっくり伺うこと」。資産の規模や構成だけでなく、ご家族の想いや背景を丁寧に理解したうえで、収益性の向上や財産分割などを一緒に考えていきます。なぜなら、家族の数だけ“正解”があると考えているからです。

「〇〇が気になっている」「何から手をつければいいかわからない」といったご相談を多くいただきますが、「専門家に任せる」のではなく、「一緒に進めていく」スタイルを大切にしながら、これまで多くのご家族の資産承継に伴走してきました。

- 専門分野

- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング

- 資格

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士

- 著書

- 『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』

(青山財産ネットワークス刊)

資産承継における実務と心情の両面に寄り添った内容が評価され、2021年11月には紀伊國屋書店新宿本店のビジネス書ランキングで第1位を獲得しました。